Tengo un conocido, de nombre Frank, al que guardo mucho afecto. Es un auténtico «aussie», natural de Brisbane, de ascendencia y aspecto neerlandés: fornido y espigado, pelirrojo. Se dedica a las finanzas internacionales, o algo por el estilo, nunca se muestra muy explícito con las transacciones o los negocios a los que teóricamente, dada su profesión jurídica, asesora y defiende: son cosas de mucha enjundia y secreto, o al menos eso parece. Ha vivido en medio mundo y recorre el planeta continuamente; para él Hong-Kong, Boston, Shanghái, Riad o Singapur, por poner alguna de las bases de la economía global, son como cualquier barrio de nuestra ciudad para nosotros, con tanta frecuencia las visita. Sin embargo, o quizá justamente por eso, siente una nostalgia irreprimible por el desierto de su tierra natal, al que se retira largas temporadas, diríase que para purificarse y fortalecerse antes de volver a la brega.

Debido a su carácter reservado, poco cuenta de sus experiencias de aislamiento en la quietud y el silencio del interior continental. De una incursión temeraria en este «desierto implacable» de luz cegadora y calor crepitante, un terreno desolado en el que sólo se oyen los pensamientos o los demonios propios, trata en

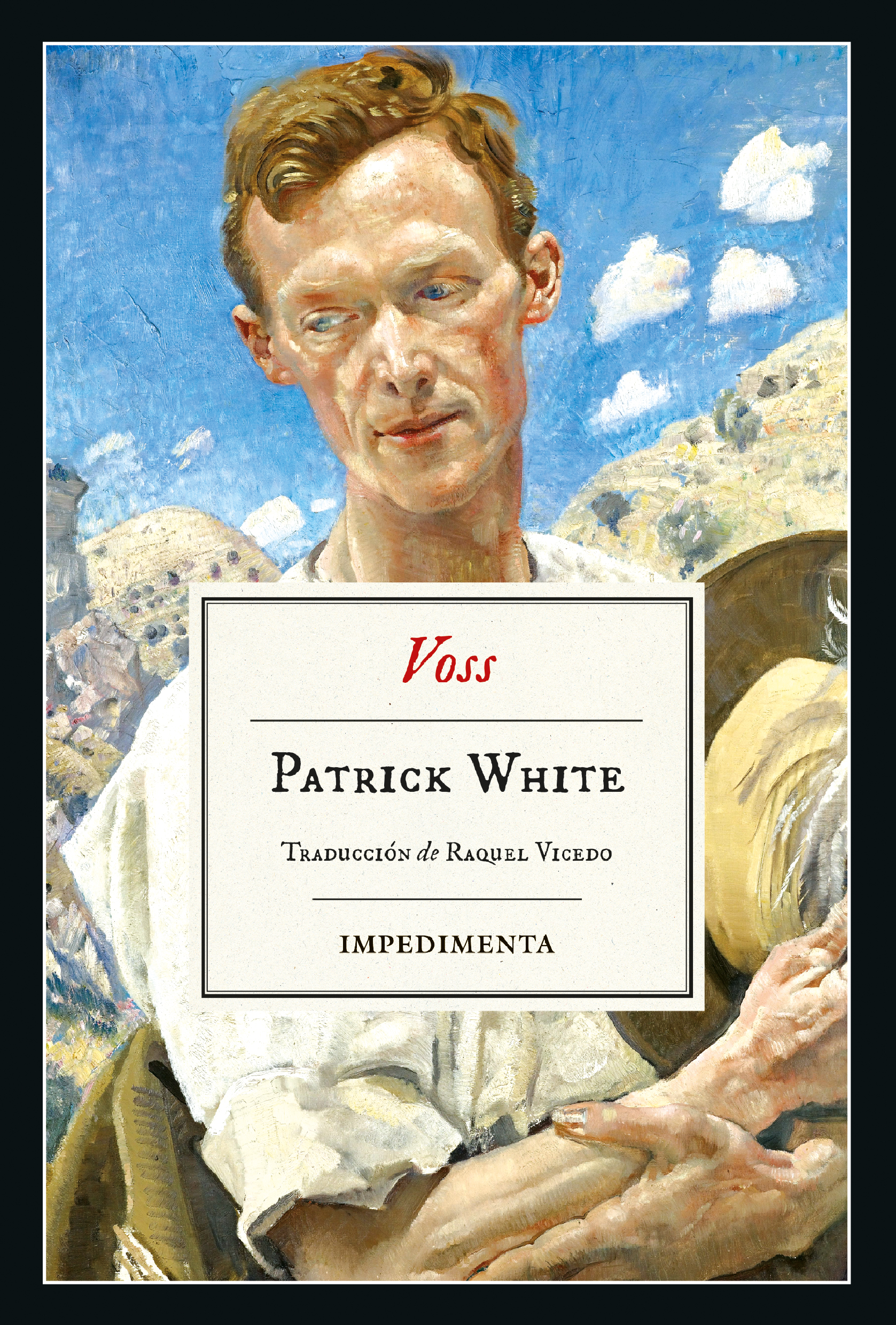

parte Voss (1957), una de las novelas fundamentales de Patrick White, el único premio Nobel de aquellas latitudes, y en general de la narrativa de Oceanía. Es un novelón con muchos otros cimientos y con honduras psicológicas de tiempos pretéritos, una soberana lección sobre el gran teatro del mundo que ahora se reedita en español –con anterioridad bajo el título Tierra ignota– con traducción, que se me antoja, según suena la prosa, acertadísima, a cargo de Raquel Vicedo.

Por desgracia muy poco conozco de la literatura australiana. Disfruté mucho en su día con los versos de las «Tierras Altas», de Les Murray, y espero con muchas expectativas la anunciada publicación por La Garúa de ‘El silo’, de John Kinsella, poeta también volcado en el paisaje. Del género épico solo recuerdo la voluminosa, trasplantada a Norteamérica, El hombre que amaba a los niños, de Christina Stead, y la insólita e inquietante novela de culto, con atmósfera gótica, Picnic en Hanging Rock, de la pintora Joan Lindsay, en la que adquiere también cierto protagonismo la inhóspita y virgen naturaleza insular, con una traductora de lujo, la escritora Pilar Adón, editada primorosamente como Voss por Impedimenta, que ha emprendido una benemérita cruzada a favor de las letras de las antípodas.

Patrick White es el escritor de referencia de esas letras. Aunque vio la luz en Londres, nació casi en Sídney, adonde lo llevaron con apenas medio año, y fue australiano por herencia y convicción, pese a no confraternizar mucho con sus compatriotas. Sus padres, de origen inglés, se establecieron como ganaderos hacendados en la isla, lo que le permitió dedicarse por completo a la escritura. Tras formarse como un condenado a prisión en Inglaterra, regresó a Australia y trabajó temporalmente en el campo, experiencia decisiva para forjar su profundo afecto al terruño de aquellos lares, evidente en Voss, su obra cumbre, en la que mezcla a la perfección un minucioso costumbrismo insular con el aire especulativo y espectral de una intrépida y arriesgadísima marcha, con mucho de espiritual, hacia el centro del continente, vasto y pedregoso; aparte de una prueba extrema de supervivencia, un viaje, de una aridez casi mística, hacia uno mismo.

Una damisela urbana le advierte al protagonista, cuyo apellido da título a la historia: «A mí no me gustaría viajar al interior y encontrarme con un montón de negros, desiertos, rocas y esqueletos, según cuentan, de hombres que han muerto allí». Pero al alemán llegado a la Colonia le impele un impulso ciego, irracional, sin porqué. No puede dejar de adentrarse, junto a un puñado de valientes voluntarios, obnubilados por el infinito, bajo un sol abrasador capaz de aniquilar a cualquiera, sin esperanza, con convencimiento, a través de inmensas planicies de cuarzo que crujen al agrietarse, en una extensión infernal de tierra que «achicaba las esperanzas y los temores de los hombres hasta casi hacerlos desaparecer», el inmenso «outback».

La omnisciencia del narrador, que se apoya en «flashbacks» nunca aparatosos y en la introspección frecuente, sin necesidad de recurrir al monólogo interior, le proporciona a la trama, a la manera decimonónica, un músculo narrativo formidable. Otras virtudes manifiestas serían el lirismo contenido, de una sequedad honda, acorde con el paisaje que se traga a los aventureros, y los diálogos, muy logrados, bastaría al respecto la toma de contacto de la pareja principal, un prodigio no sólo de naturalidad, sino de gradación en cuanto a medir las distancias personales y marcar el terreno propio. No menos destacable sería el trazado de los personajes,

de un vívido difícil de igualar, lo mismo el de secundarios, sobre todo de los compinches expedicionarios tanto de los fieles como de los amotinados, que el de Johann Ulrich Voss y Laura, Lolly, Trevelyan, condenados a la extraña relación central sobre la que pivota la novela. Se quedan impresos en la memoria.

Cómo no recordar a Laura, «que siempre fingía», de aspecto severo, circunspecta por fuera y volcánica por dentro, que ha perdido la fe en beneficio de un racionalismo sin afinidad intelectual en su círculo íntimo, una insatisfacción propia de mujeres de una pieza como Emma Bovary o nuestra Ana Ozores. Culta y un punto pedante, propensa al arrobamiento y al misterio poético, la toman por superficial («no le prestaban atención, pues sabían que tenía por costumbre leer libros») y ella se lo cree o bien lo declara por coquetería intelectual. Cuando hacia el final de la historia, conociendo su insólito intercambio epistolar, la interrogan sobre el destino de Voss se muestra tajante: «Todo es mentira. Mientras haya hombres habrá mentiras». A sabiendas de que al explorador andrajoso, trasplantado de los brezales germanos al indómito «bush» rural australiano –para él una revelación–, «dado a la melancolía en los momentos de mayor placer», lo que le pierde es el ansia de verdad y la imposibilidad de alcanzarla. De su catadura moral dice mucho la aseveración de uno de los colaboradores de la expedición: «Un gran explorador debe estar por encima del sufrimiento humano, al menos a ojos de sus hombres». Voss cumple a rajatabla este precepto y va más allá: «Sólo quedaba él, sólo él podía resistirlo, y sólo porque, por fin, había logrado la verdadera humildad». Lo más cercano a un mártir.

Casi en los estertores de la novela, Laura se muestra concluyente: «Voss no murió. Dicen que sigue allí, en la región, y que allí permanecerá para siempre». Y su interlocutor, el señor Ludlow, le responde: «Pero, si no estamos seguros de qué ocurrió, ¿dónde encontraremos la respuesta?» Entonces, la protagonista

sentencia: «El aire nos la dará». Y quienes somos dylanianos irredentos sabemos que así es, que efectivamente, aquí o en las antípodas, la respuesta siempre está en el viento.