¿Existe mejor comienzo imaginable para una novela de misterio que la minuciosa descripción del trazo vacilante de una m? Muchos, tal vez, pero en este caso pecamos de parciales.

Quien se halla así absorto en tan ardua tarea es Mark Hofmann, genuino falsificador estadounidense sentenciado a cadena perpetua en un penal de Utah por el asesinato mediante paquetes bomba del abogado Steve Christensen y de la mujer de uno de sus socios, Kathleen Sheets, en 1985. Curiosamente, la profesión de Hofmann todavía figura en Wikipedia como «document dealer» (una especie de tratante de documentos). Tal vez la popular enciclopedia virtual haya querido reconocer de este modo la infatigable dedicación de Mark a su oficio: mató a Christensen para evitar una inminente acusación por fraude y falsificación documental y a Sheets puramente como maniobra de distracción, pues pretendía que la policía relacionara los dos crímenes entre sí y después los atribuyera a algún cliente descontento con las gestiones del banco CFE que dirigían Christensen y el marido de Sheets.

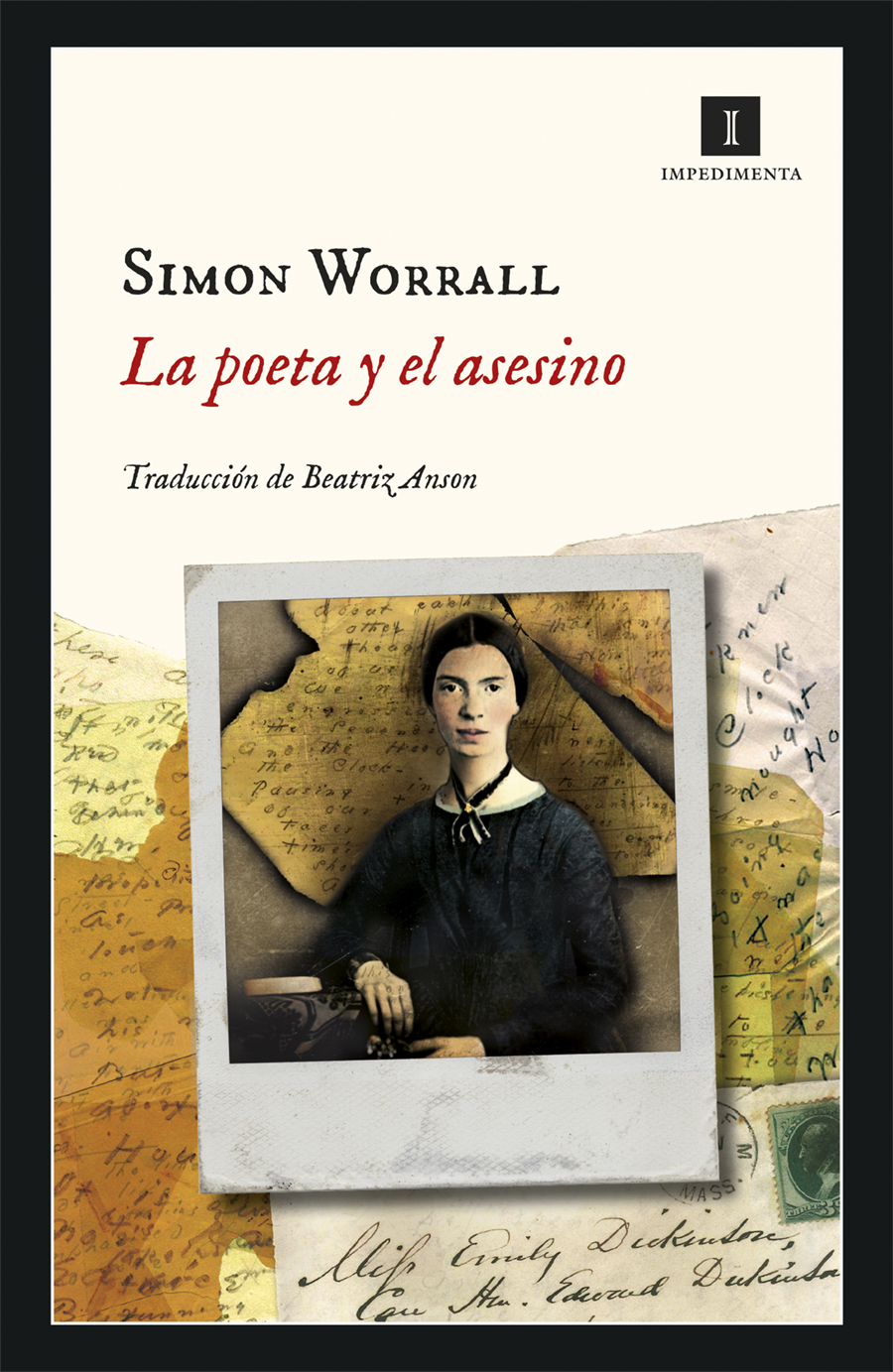

¿Cómo se explica la distancia que media entre una falsificación y un asesinato, por muy falso que este parezca? Quizá la primera pista la podamos encontrar en la cita de Emily Dickinson con la que se abre La poeta y el asesino: «El corazón quiere lo que quiere o, si no, se vuelve indiferente». Este verso, con rango de proverbial en los EE.UU., se suele citar, sin embargo, en versión truncada: «the heart wants what it wants», omitiendo el corolario—tal vez peligroso suplemento—«or else it does not care». Así lo hizo Woody Allen para justificar ante la prensa el sonado romance con su hija adoptiva y de igual manera, pero con muy diferentes intenciones, lo utilizó también Selena Gómez, ídolo juvenil de masas de lo mismo, en su canción «The heart wants what it wants»: there’s a million reasons I should give you up/but the heart wants what it wants (tengo un millón de razones para dejarte, pero el corazón quiere lo que quiere). En definitiva, convertido ahora nuestro otrora admonitorio verso en lema del amor irrefrenable a ritmo de bits, con algo más que un toque de nihilismo hedonista, pero, como vemos, nunca demasiado alejado del pragmatismo dinerario, a pesar de todo.

Porque la pasta une, y más aún si tratamos con un falsificador y un asesino. Worrall, por eso, le sigue el rastro al todopoderoso dólar, y nos arrastra por todo Salt Lake City, Amherst, Londres y Poughkeepsie hasta llegar a las conocidas casas de subastas de Christie´s y Sotheby´s, cuyos peritos autentificadores desempeñarán un papel crucial en la trama.

Pero no solo de oro vive el hombre y Worrall lo sabe: su novela se zambulle en el magma que puede segregar un corazón larvado que se ha vuelto indiferente. Se trata, así, de una novela de crímenes, pero también—quizá sobre todo—de anhelos. Desde las grandes ambiciones—ampliar los dilapidados fondos de una pequeña biblioteca local con manuscritos originales de Dickinson y Frost o socavar los cimientos de la iglesia mormona, sin ir más lejos—a las más modestas, como tocar la mandolina bajo las estrellas, frente al Mediterráneo.

Y una novela de angustia, qué duda cabe. Después de todo, ese want de “the heart wants what it wants” también hace referencia a una falta o necesidad, de modo que el corazón no solo quiere lo que quiere, sino que también lo necesita, porque le falta. Una ansiedad, en suma, que, en el caso del mundo de la subasta y la reventa, quizá se halle producida por la pérdida (real) del valor de los objetos: cuando casi todo lo que adquirimos en el mercado existe por millares, ¿qué queda de coleccionable en la era de la reproducción técnica? Se sustituye así el valor del objeto por el de sus poseedores originales, pudiendo obtener de este modo, no solo el neceser de la Monroe o algún estridente abalorio del rey del rock, pero también, y quizá sea esto lo más significativo para el tema que aquí nos ocupa, un aura o una esencia de quien originalmente sostuvo nuestro objeto con sus manos. Podemos de este modo ser también nosotros un poco Marilynes o un poco Elvis, lo cual no se halla tan alejado del antiguo rito mormón del bautismo o el matrimonio vicario, esto es, por poderes, una vez muerto el supuesto contrayente.

Si tuviéramos que resumir la tesis de Worrall, podríamos muy bien decir que busca hallar las trazas de las personas a partir de sus trazos. Abunda, desde luego, en pormenorizados análisis caligráficos de los principales personajes de esta historia, muy particularmente del triángulo compuesto por Joseph Smith, Emily Dickinson y Mark Hofmann. Esta figura se establece, naturalmente, a partir de las ligaduras en sus historias vitales, una conexión remachada en la narración por las descripciones detalladas del dibujo de cada letra—las famosas variaciones en la d de Dickinson, por supuesto, pero también los temblores casi imperceptibles de Hofmann o la impetuosidad, la energía y, acaso, una sombra de duda que atraviesa la última carta del profeta Joseph Smith antes de su linchamiento multitudinario—.

La inexistencia de ligaduras entre las distintas letras, explica Worrell, señalan una falsificación—frente a su presencia en las obras genuinas—, pero esta ausencia de lazos podría también equipararse a la existencia solitaria de un falsificador como Hofmann, que trabaja en el sótano de su casa mientras su mujer y sus tres hijos duermen arriba. También, por qué no, a la soledad de la propia Dickinson, quien solía componer y editar sus poemas a la luz opacada de una vela en su cuartito del piso superior, mientras sus padres dormían en el de abajo. O a la de la dura madrugada de Smith en su celda de Cartago (Illinois), a unas pocas horas de la muerte.

Tal vez para conjurar el temor a estas negras soledades la idea de la restauración permea nuestro manuscrito. Una idea aquí encarnada en la tinta ferrogalotánica—invención impronunciable de la Grecia clásica que permitió fijar la tinta al papiro sin que aquella se deslice sobre este—, en el anhelo mormón de recuperar la auténtica Cristiandad que creían perdida y, por último, en la ingente tarea de reconstruir el Poemario de la Dickinson—deturpado por su cuñada y por la amante de su hermano

Los lazos que unen y los lazos que se cortan adquieren así una especial relevancia en El asesino y la poeta. Los primeros, los que ligan, se ven representados por las improbables conexiones vitales que descubrimos entre personas separadas por el tiempo y el espacio (Joseph Smith, Dickinson, Hofmann), por la cadena de “procedencia de hombre muerto”—artimaña utilizada por ciertas casas de subastas cuando se pretende emborronar la lista de poseedores previos que valida la autenticidad de un manuscrito, por ejemplo—, e incluso por los cordones que Emily utilizaba para encuadernar sus poemas, pues, para la hija de Amherst, la vida se hila con la escritura.

Los segundos, los lazos que se cortan, son todos los demás. Aquí, la muerte proyecta una sombra alargada, naturalmente—cabe destacar la improbable cantidad de decesos, incluso concediendo que tratamos del mundo anticuario y de los libreros de viejo—, pero no solo eso: Worrall rastrea el reguero de las víctimas de Hofmann y, en cierta medida, también de las del profeta Joseph Smith, comprobando así que casi todas ellas lamentan más el estallido de sus ilusiones que los cientos de miles de dólares que les esquilmaron.

Casi al final de su vida, muerto ya el gran amor que la rechazó, Dickinson tal vez encontró la respuesta a la pregunta que se había hecho tantos años antes—¿qué significa que un corazón se vuelva indiferente?—cuando vio partir a Bowles sola, desde su balcón: «un no admitir la herida/ hasta que creció tan abierta/que toda mi vida había entrado en ella/y había abismos a los lados».

M.M.