El horror, más que lo feo o lo satánico, es la materia prima de El jardín de los suplicios, la novela que, a través de una mezcla de agonía y placer, traza un vínculo dialéctico entre los intereses del verdugo y los de la víctima. Una aguda introspección sobre los mecanismos psicológicos y morales que, para sorpresa de almas pías, esconde la condición humana.

El hombre que en el puerto de Marsella se embarca en el Eagholien rumbo a Ceilán, nunca se imaginó lo que su suerte de cautivo le iba a revelar sobre sí mismo en esas regiones que él llama «lo desconocido de las embriologías fabulosas». Todo su mundo, hasta ahora, en el presente del relato, ha funcionado en torno a interpretaciones galantes que extiende incluso a su visión sobre la naturaleza. Para él, un cocotero no es lo que afirman los naturalistas: sencillamente es un árbol que da coccottes. «No me gustan los árboles más que con arreglo a esta clasificación parisiense», dice este competidor mundano de Linneo.

Miss Clara, una rubia inglesa, lo seduce durante la travesía, y el científico cree haber encontrado por fin el amor. Se habla durante el viaje de técnicas de antropofagia y se explica por qué razón los negros no son comestibles y cómo en algunos casos son incluso venenosos. Clara y el naturalista se hacen amantes y ella lo convence para que se instalen en sus propiedades de Cantón. La mayor diversión, en medio del marasmo erótico en que Clara lo sume, es dar de comer a los prisioneros chinos. Y con el inenarrable horror de un rito colectivo que alimenta a los reclusos con toda clase de inmundicias y que, en realidad, alimenta los instintos pervertidos de quienes hacen la ofrenda, el narrador descubre parte de la naturaleza humana más recóndita de su amada: «¿Es natural que busques la voluptuosidad en la podredumbre y vengas aquí a exaltar tus deseos con horribles espectáculos de dolor y muerte? ¿No es, por el contrario, una perversión de esta naturaleza, cuyo culto proclamas, para excusar, quizá, lo que hay de criminal y monstruoso en tus sensualidades?» La larga pregunta del naturalista obtiene sólo una lacónica pero contundente respuesta de Clara: «La podredumbre es la eterna resurrección de la vida…»

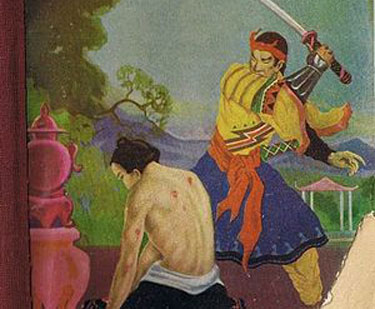

Se abre a continuación espacio para evocar la más impresionante antología de torturas chinas, como el suplicio de la caricia a que fue condenado un hombre que violó a su madre y luego le abrió el vientre de una cuchillada. El suplicio consiste en una minuciosa y delicada masturbación a que una mujer somete durante cuatro horas a un hombre, hasta que éste expira tras lanzar por el miembro un chorro de sangre que empapa el rostro de la diligente acariciadora. Y en medio de otras torturas sin nombre se abre paso, en el centro del enorme presidio, el Jardín de los Suplicios, cuya característica más notable es la del «exquisito atractivo de hermanar los suplicios con… la horticultura, la sangre y la flora». El jardín ha sido cantado, entre otros, por Robert de Montesquieu, el personaje en el que se inspiró Huysmans para crear al Des Esseintes de Al revés, no por casualidad un refinado sujeto que dedica ingentes esfuerzos y dinero para conformar el más exquisito de los invernaderos. También Proust se apoyó en la personalidad atípica de Montesquieu para conformar a su Barón de Charlus, con lo cual se fija una filiación decadentista por vías de la ficción.

Lección de alta horticultura es la que ofrece el narrador al describir cada una de las especies del orbe botánico que recorre en compañía de su amada, y donde se dan cita todas las sugestiones estéticas, odorantes y eróticas que pueda alguien imaginar, algo que habría hecho las delicias de Des Esseintes y su devoción por el carácter siniestro de la voluptuosidad y la belleza. «Por un refinamiento diabólico, enredábanse a los fustos de aquellas columnas de suplicio calistegias pubescentes, ipomeas de Dauria, lofospermos, coliquintidas, clemátides y astragenos… Escondidos entre las hojas de esas plantas, entonaban los pájaros canciones de amor.» Y en medio de semejante edén, florecen las confesiones del verdugo: a un condenado, le quitó la piel dejándosela sujeta a los hombros por dos eficaces ojales y luego lo obligó a andar. El día anterior, convirtió a un hombre en una mujer gracias a una ingeniosa cirugía. El verdugo se lamenta de que otras culturas carentes de refinamiento e imaginación hayan afeado el arte de la muerte. La decadencia de la tortura es impresionante, y a su juicio la culpa la tienen Occidente y el progreso, pues ambos han hecho que la muerte sea «colectiva, administrativa y burocrática». La muerte, ejercida con arte por el verdugo, es una lección de refinamiento y sensibilidad: se trata de «extraer la máxima cantidad de dolor con prodigiosos procedimientos que comprimen a esa carne contra el fondo de sus tinieblas y de sus misterios…» Y tal arte sólo sobrevive en el ámbito del Jardín, donde el verdugo describe con orgullo su invento más original -el suplicio de la rata- y el significado sexualmente ávido de las flores.

Obesionada por la muerte y la podredumbre, Clara se funde en una escatología sin límites y el narrador, su amante, siente asco y temor e incluso desea matarla, aunque se contiene, pues sabe que así daría satisfacción a lo que la mujer más ansía. En cualquier caso, la vida del narrador ha cambiado por completo y su propia dedicación como naturalista le ha revelado el aspecto más sombrío de la realidad: no la siniestra realidad de flores y plantas carnívoras y obscenas, que él por su profesión conoce, sino la monstruosa botánica del alma humana, con sus ramificaciones e inflorescencias, mucho más tenebrosas que las que décadas atrás dio a conocer Baudelaire, el pontífice máximo de las liturgias decadentistas.

El jardín de los suplicios no es más que la prosaica amplificación de lo que con «lujo, calma y voluptuosidad» reveló el autor de Las flores del mal: el lado menos atrayente, aunque profundamente perturbador, de la condición humana. Al socaire de la fealdad y de hábitos poco excusados, el artista persevera en la búsqueda de una belleza inmortal, a partir, precisamente, de los límites de la podredumbre y la muerte. En una sociedad tan hipócrita y mezquina como la burguesa, sólo el artista es capaz de comprender la tristeza del verdugo, cuyo oficio ha sido despojado de la admiración y grandeza que antaño despertaba su trabajo de orfebre sobre la carne y sensibilidad humanas. Extraer dolor con el máximo de los refinamientos era algo tan importante como hallar la clave que permite el acceso al infinito desván de la voluptuosidad y el goce. Es el otro sentido de la palabra pasión, donde muerte y transfiguración se funden. Lo mismo ha sucedido con la vida: so pretexto de bucear en la fealdad, las sensaciones han revelado espacios psicológicos inéditos y han multiplicado hasta el infinito las posibilidades de la belleza y la imaginación. Y ahí radica, paradójicamente, el drama de la estética decadentista: al vislumbrar orbes insólitos en el alma humana zanjan la posibilidad de ir más allá del brillo efímero de sensaciones que nunca se repiten. Su virtud es la del relámpago y su única gloria la de un recuerdo sin alternativas ni futuro. Como el suplicio masturbatorio de la novela de Mirbeau, el arte decadentista es un solipsismo del cual es preciso huir para poder compartir la aventura múltiple de la vida y el arte. ¿Huir? No es preciso viajar hasta la China para «gozar a mi amigo en el jardín». La verdadera fuga se hace siempre hacia el fondo de uno mismo y por eso, a nombre de una nueva definición del exotismo -la del viaje interior, frente al nomadismo de los grandes aventureros del siglo que muere-, el personaje de Mirbeau enfila sus proas hacia el insondable oceano que fascinó a Lautrémont: las aguas procelosas de nuestra condición, voluble y cruel. No es pues la geografía ni las antípodas lo que le interesa, pues sabe muy bien que «llegar a un punto cualquiera es morir». Por eso, un año después de la publicación de El jardín de los suplicios, Mirbeau pliega sus velas y se encierra entre las páginas nada saludables de Le journal d’une femme de chambre donde el intimismo se convierte en el ámbito ideal para ventilar las compulsiones más oscuras de una sensualidad que no varía con el siglo que este libro inaugura. Bisagra elocuente, el autor de Los asuntos son los asuntos, apoyándose en lo que la crítica llamó «anarquismo moral y estético» al referirse a su obra, cierra el siglo XIX con las torturas de su jardín e inaugura el XX con las salaces confidencias de quien mejor conoce la intimidad burguesa: la criada que sirve pero también es objeto de la tórrida devoción de su señor.

Por R. H. Moreno-Durán