Muy de tanto en tanto aparece una escritora tan genial como inexplicable. Tal fue el caso de Penelope Fitzgerald (Lincoln, 1916-Londres, 2000). Y así cada uno de los pocos y pequeños inmensos libros de su colosal breve obra es motivo de celebración.

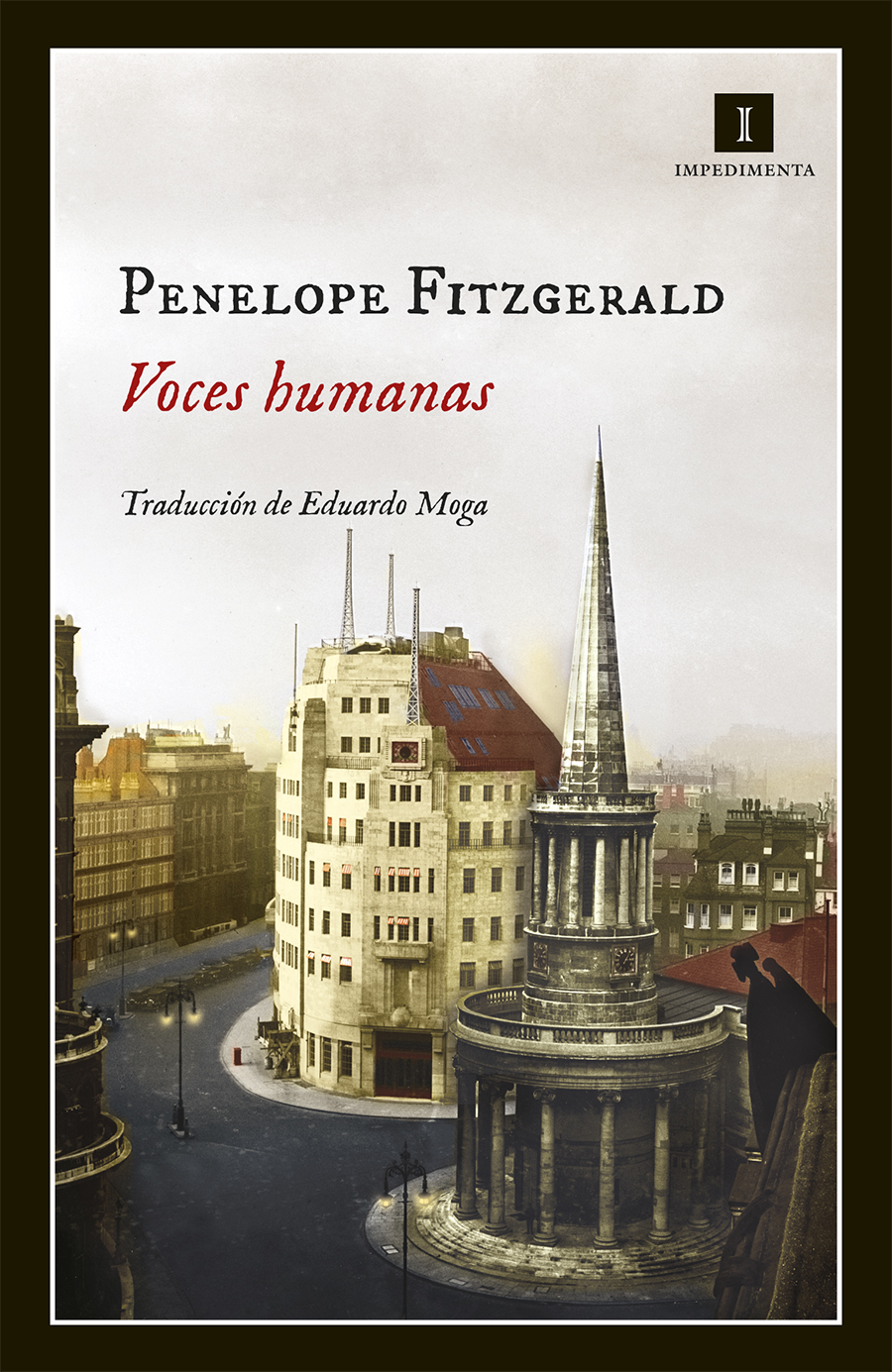

Ahora es el turno de Voces humanas (1980) que casi cierra su primer período de títulos a los que cabría calificar de sutilmente autobiográficos, antes de «internacionalizarse» y consagrarse como gran estilista con sus novelas «extranjeras» (entre las que destacan la «alemana» La flor azul, la «rusa» El comienzo de la primavera), la «sobrenatural» La puerta de los ángeles, y mi favorita entre todas: la «italiana» Inocencia, donde Fitzgerald desarma a la vez que homenajea el método de E. M. Forster. En cualquier caso, todos sus títulos poseen la gracia y el misterio de -como ya apunté alguna vez- lo normalmente raro o lo raramente normal.

Fitzgerald es una realista de verdad y, como tal, no hace otra cosa que señalar lo irreal que nos rodea. Nadie la definió mejor, pienso, que el narrador Sebastian Faulks cuando dijo que «leer una novela de Penelope Fitzgerald es como que te lleven de paseo en un auto muy peculiar. Todo en él es de la mejor calidad: el motor, la carrocería y el interior; todo te llena de confianza. Entonces, luego de dos o tres kilómetros, alguien arroja el volante por la ventanilla».

Amor entre las bombas

Voces humanas propone e insiste en la especialidad de Penelope Fitzgerald: la exploración -como lo hizo en el infernal pueblo de La librería o en la casa-barco en el Támesis de A la deriva, ambas creadas a partir de experiencias muy personales- de un micromundo con la ayuda de un telescópico microscopio. Aquí es un grupo de empleados de la BBC (en 1940, cuando y donde trabajó Fitzgerald durante la Segunda Guerra Mundial y se enamoró de un hombre mucho mayor que ella, según se cuenta en la imprescindible biografía que que en 2013 le dedicó Hilary Mantel. Seymour «Sam» Brooks es el tan dedicado como reconcentrado director de la emisora, y a su alrededor orbitan un grupo de empleados acostumbrados a su elegante disciplina hasta que llega la brillante y muy joven huérfana Annie Asra.

Fitzgerald es una realista de verdad y, como tal, nos señala lo irreal que nos rodea.

Enseguida surge un inesperado pero también inevitable amor entre las bombas. Y alguien da a luz y alguien muere. Y no hay mucho más salvo la infinita agudeza para la comedia en serio de una escritora que, con materiales familiares y hasta predecibles, consigue algo inimitable y único poniendo en movimiento un talento para la compresión expansiva que parece desafiar las leyes de la física humana.

Lo único que se puede decir acerca de éste y de cualquiera de sus otros títulos es que ahí están y que no hay que demorar en leerlos (lo mismo resulta aplicable a los de su opuesta y complementaria Iris Murdoch, quien vendría a ser algo así como la Mrs. Hyde a su doctora Jekyll; o viceversa, quién sabe) y entonces poder experimentar y preguntarse aquello que se preguntaron y se siguen preguntando gente como Allan Hollinghurst, Julian Barnes, A. S. Byatt y James Wood.

La pregunta es cómo lo hizo y cómo vuelve a hacerlo todas y cada una de las veces Penelope Fitzgerald. La respuesta es que lo hizo y hace solo -con su voz divinamente humana y humanamente divina– Penelope Fitzgerald que pudo y puede y podrá hacerlo.

Rodrigo Fresán