Hace unos días me sorprendió encontrar, en el catálogo de la casa Bonhams de Nueva York, el anuncio de la subasta del próximo 4 de diciembre: el mismo día que en Londres se subastarán pinturas de grandes maestros como Cesare Francazano o de la escuela italiana del siglo xvii, en las oficinas de Madison Avenue saldrá a la venta el prototipo de una computadora personal Apple Macintosh con un disquete de 5 ¼ pulgadas del año 1983. Al parecer habría sólo dos máquinas y la particularidad radica en que, pocos meses después, ese prototipo quedaría prácticamente obsoleto por el surgimiento de unos discos más pequeños de 3 ¼ pulgadas. Me pregunté cómo verificarían la autenticidad del objeto. Todos sabemos que el fuerte del mundo de las subastas circulan, básicamente, cuadros a precios astronómicos, muebles victorianos, antigüedades diversas, libros raros y manuscritos originales, pero también están aquellas que ponen a la venta lotes misteriosos, cajas de vino o bebidas alcohólicas que pueden ser de colección. ¿Qué pasaría si alguna vez salen a subasta las once cajas de whisky McKinley & Co (destilado entre 1896 y 1897) que Shackleton tuvo que abandonar en la Antártida en 1909, y que se recuperaron recién en 2010? Más allá de esos casos extraños, que tienen un valor incalculable, la subasta de esta Mac primitiva, al menos para mí, pareciera iluminar los ojos de aquellos acumuladores de artefactos inservibles que alimentan su anti-mariekondonismo con el argumento de que, en algún momento, todo eso que acumulan en la habitación de servicio podría tener algún valor. Es, de hecho, el argumento de cualquier acumulador en ciernes, de cualquier nostálgico enfermo que no puede desprenderse de nada porque esas cosas tienen un valor oculto que nadie, salvo él, puede reconocer. En este juego de equilibrio, de todos modos, aceptamos, como se dice, que el coleccionista es un conservador: considera que existe un mundo que se destruye y su responsabilidad sería rescatar piezas de ese mundo que desaparece porque justamente cada pieza condensa una época completa. Ocurre, por ejemplo, con los manuscritos. Los papeles escritos por un autor adorado guardan un secreto: un trazo determinado, una intensidad particular, una corrección que habla mucho más del texto finalmente escrito. Esa oda al manuscrito tiene uno de sus grandes momentos recientes en el libro Ol de pritty jorses, de Andrés Hax (17 grises). Más allá de que sea un libro sobre la incapacidad de escribir por el tremendo peso de los padres (tanto biológicos como literarios) también es una carta de amor a un autor como Cormac McCarthy, en cuyos manuscritos encuentra una señal, un mensaje, un misterio. Algo del temblor que le genera a Hax ingresar al archivo que atesora los papeles de McCarthy es lo que sintió también Daniel Lombardo, conservador de colecciones especiales de la Biblioteca Jones de Amherst, cuando creyó encontrar, en 1997, un poema desconocido de Emily Dickinson. Pongamos en contexto: un texto perdido de Dickinson, una poeta enigmática que apenas publicó una docena de sus textos en vida y solía recluirse en su habitación y escribir en cualquier papel que encontrara (envoltorios de chocolates, servilletas, lo que fuera) es sin duda una gran noticia. Para un personaje como Lombardo era un acontecimiento particularmente relevante: la Biblioteca en la que trabajaba se encontraba en el pueblo donde nació y vivió Dickinson, pero cada compra para su colección implicaba un esfuerzo sin precedentes. Lombardo tomó la subasta de Sotheby’s como una bandera, consiguió fondos entre los habitantes de Amherst, convenció al resto y cuando tuvo en sus manos el ansiado poema entonces aparecieron las dudas. ¿Acaso podía ser una falsificación? Algún detalle raro, una dedicatoria sospechosa. ¿Era? No vamos a spoilear nada si decimos que el manuscrito fue devuelto a la casa de subastas y la noticia de esa devolución fue lo que despertó en Simon Worrall el instinto para entender qué había sucedido.

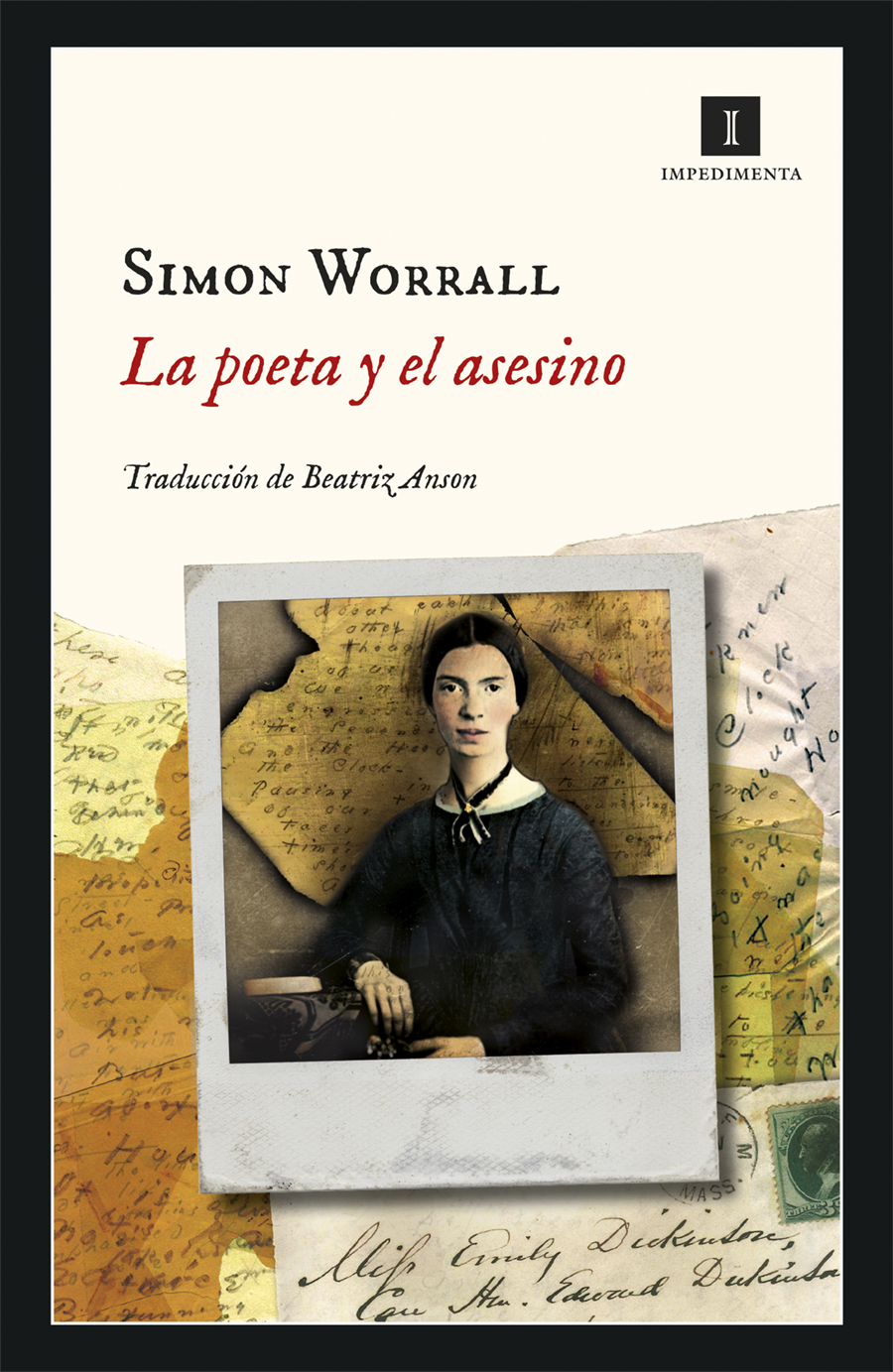

Esa pesquisa es el núcleo de La poeta y el asesino (Impedimenta). Worrall teje una trama en la que se combinan el interés literario y la crónica policial. Al principio, centrado en el romántico Lombardo, el libro analiza las particularidades de los manuscritos de Dickinson, sus cambios de caligrafía o las persistencias en esa caligrafía que permitía atribuir la autenticidad o no de esos papeles: las ligaduras entre las letras, la forma de escribir determinadas palabras. Entre paréntesis: quien pretenda sumergirse en este tema fascinante puede hacerlo a partir de la extraordinaria edición que hizo New Directions para The Gorgeous Nothings, la primera publicación facsimilar y a color de los manuscritos de Dickinson, a cargo de Marta Werner y Jen Bervin. Allí pueden verse la infinidad de soportes en los que Emily escribía cartas, poemas, textos sueltos que complejiza la catalogación de su obra y vuelve posible, además, que algún día aparezca otro texto desconocido para sorpresa de Lombardo.

Volvamos al libro de Worrall, porque las dudas de Lombardo sobre el manuscrito empezaron a quitarle el sueño, empezó a preguntarse, a cuestionar, a hablar con especialistas. A partir de esa pesquisa que hace Lombardo y el autor reconstruye puede conocerse el mecanismo para establecer la autenticidad de este tipo de materiales. El resultado, en este caso, es una letal radiografía sobre Sotheby’s y el sospechoso universo de los remates. Sin embargo, en toda esta historia queda una figura aún más fascinante: Mark Hofmann, un mormón renegado que se hizo famoso por falsificar cartas de próceres estadounidenses, textos sagrados de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, textos fundacionales del país y manuscritos de escritores. Es el asesino del título. Es el otro protagonista de una historia con tintes delirantes (casi tan delirantes como los elementos que construyen la historia de Joseph Smith, ese embaucador que fundó una religión de ciencia ficción como la de los mormones). “Mark Hofmann era el mejor falsificador literario de la historia. Pero también era un maestro manipulador de la verdad que sabía que creemos lo que queremos creer y que la mayoría de nosotros somos confiados. Era como un virus para todo aquel con quien se ponía en contacto; atacaba y destruía sus defensas éticas y psicológicas. Era un genio maligno”, entendió Worrall.

Quizás sea cierto pero cuando uno se sumerge en la vida de Hofmann empieza a sentir cierta estima: era un criminal, sin dudas, pero también parecía una especie de Robin Hood letrado en lucha contra la hipocresía y el silencio de los mormones. Esa revelación termina siendo sorprendente. A pesar de Lombardo. Todo surgió, como en el clásico de Truman Capote, A sangre fría, con una noticia perdida en el diario. A partir de ese hallazgo, Worrall supo advertir los elementos que conjugan parte de la historia de los Estados Unidos, sus delirios, sus ficciones, sus negocios y sus poetas.

DIEGO ERLAN